Готовиться к экзаменам — сомнительное удовольствие. Пока друзья на улицах, ты засыпаешь над заданиями по математике и вспоминаешь, сколько времени в жизни уже потратил, пытаясь понять, чего хотел от тебя автор.

Иногда кажется, что ты — не ученик, а участник какого-то странного реалити-шоу на выживание. И всё же ты продолжаешь. Ставишь таймер, садишься за стол, сдаёшь пробники. А потом вдруг ловишь себя на том, что гордишься этим. Даже если не идеально, даже если было больно. И это, на удивление, нормально.

В 2018 году канадский психолог Майкл Инзлихт с коллегами назвал это явление парадоксом усилия (Effort Paradox). Суть проста: мы начинаем ценить то, что далось тяжело. Мозг не просто не против трудностей — он иногда от них тащится. Но почему? Разве не логичнее выбрать лёгкий путь, получить результат с минимальной затратой ресурсов и пойти пить чай?

Наука говорит: всё сложнее. И в этом, как ни странно, хорошая новость! Маяк светит на волне науки, так что присоединяйтесь.

Иногда кажется, что ты — не ученик, а участник какого-то странного реалити-шоу на выживание. И всё же ты продолжаешь. Ставишь таймер, садишься за стол, сдаёшь пробники. А потом вдруг ловишь себя на том, что гордишься этим. Даже если не идеально, даже если было больно. И это, на удивление, нормально.

В 2018 году канадский психолог Майкл Инзлихт с коллегами назвал это явление парадоксом усилия (Effort Paradox). Суть проста: мы начинаем ценить то, что далось тяжело. Мозг не просто не против трудностей — он иногда от них тащится. Но почему? Разве не логичнее выбрать лёгкий путь, получить результат с минимальной затратой ресурсов и пойти пить чай?

Наука говорит: всё сложнее. И в этом, как ни странно, хорошая новость! Маяк светит на волне науки, так что присоединяйтесь.

Что такое парадокс усилия: когда мозг вдруг говорит «ещё!»

Всё началось с простой идеи: люди не ведут себя логично. По законам экономики, усилия — это издержки. В XVIII веке Адам Смит писал, что труд и страдание уменьшают ценность вещи. Психологи XX века продолжили: чем меньше усилий требует результат, тем лучше. Даже у животных это работает — крыс обучали выбирать путь попроще, если награда одинакова. Всё честно и понятно.

Но в реальности — что-то не сходится.

Вспомни, как ты готовился к контрольной по теме, которую сначала вообще не понимал. Ты пыхтел, злился, спрашивал у одноклассников и решал по десятому разу. А потом — сдал. Или просто наконец понял. И гордость была не за пятёрку, а за то, что допёр сам. Это и есть парадокс усилия: иногда ценность результата растёт не вопреки усилиям, а благодаря им.

Исследования подтверждают это: когда человек сам собирает мебель, решает сложную задачу или пишет сочинение, в которое вложил душу, — он начинает любить это больше. Эту идею прозвали эффектом IKEA: если страдал, но справился — это теперь твоё и дорогое. То же самое с учёбой. Тема, которую выстрадал, остаётся в голове и в сердце надолго. Хотя могла бы и не оставаться, если бы всё получилось легко и сразу.

Учёба, которая вызывает гордость

Мы (люди) не любим трудности. Но любим говорить, что «справились с трудностями». И особенно это работает, когда речь идёт о чём-то осмысленном — например, о теме, которую сначала не понимал, а потом вдруг понял. Не потому что попался легкий билет, а потому что ты сам продрался сквозь тернии учебника, объяснения от наших преподавателей и три разных способа решения. Это почти как прокачать новый уровень в игре, только вместо меча — интегралы, а вместо монстров — дедлайны.

Да, можно списать или сделать по-быстрому. И, возможно, даже получить те же баллы.

Но мозг не обманешь: внутреннее чувство победы появляется не тогда, когда легко, а когда вложился по полной. Исследователи называют это «контрастной наградой»: чем сложнее был путь, тем сильнее удовольствие от результата. То есть удовольствие встроено не только в победу, но и в преодоление.

И в этом ты не один. В эксперименте с детьми, которые играли в специально устроенные игры, оказалось, что дети интуитивно выбирают более сложные задания, даже если чаще в них проигрывают. Потому что важен не только результат, но и процесс — особенно если он даёт ощущение роста.

Психологи называют это стремлением к «добровольному преодолению ненужных препятствий». Мы действительно получаем удовольствие от вещей, которые могли бы не делать — но всё равно делаем. Потому что хотим чувствовать, что мы на что-то способны.

Так что да: если ты сейчас сидишь над подготовкой к ЕГЭ и ощущаешь, что это сложно, но в глубине есть чувство «я всё равно иду дальше» — это не мазохизм. Это твой мозг говорит: «Мы растём. Мы учимся. Мы живые».

Что происходит в мозгу, когда ты страдаешь от дедлайнов

Итак, ты сидишь ночью над историей, заливаешь в себя чай, злишься на Карамзина и не понимаешь, зачем вообще тебе знать про опричнину в 2025 году-то. Но внезапно — ловишь момент ясности. Понимаешь, связываешь, запоминаешь. И чувствуешь не только облегчение, но и... странное удовольствие.

У мозга на это есть объяснение.

Есть и теория предиктивной обработки: мозгу приятно, когда его прогнозы становятся точнее. То есть если ты думал, что не справишься, но всё же справился, — мозг радуется не просто за результат, а за обновлённую веру в тебя. Это почти как апгрейд системы.

- Во-первых, мы любим завершать трудные задачи, потому что мозг фиксирует контраст: было плохо — стало хорошо.

- Во-вторых, он стремится к смыслу. Когда ты преодолеваешь сложность, мозг «открывает» новые уровни понимания не только предмета, но и собственной способности справляться. Это кайф, встроенный в сам процесс.

Есть и теория предиктивной обработки: мозгу приятно, когда его прогнозы становятся точнее. То есть если ты думал, что не справишься, но всё же справился, — мозг радуется не просто за результат, а за обновлённую веру в тебя. Это почти как апгрейд системы.

Почему не все радуются усилиям одинаково

Вася садится за задание и думает: «Ну что ж, поехали, будет трудно — значит, интересно». А Паша — с теми же данными и учебником — ощущает лишь страх, злость и желание уехать к бабушке навсегда. Почему так?

Майкл Инзлихт, которого мы уже упоминали в начале, разработал шкалу осмысленности усилия — Meaningfulness-of-Effort.

Она показывает: важен не только факт работы, но и то, как ты её воспринимаешь.

- Кто-то работает «из долга» — потому что надо.

- А кто-то — потому что именно в этом находит ощущение смысла, роста, собственной важности. Их называют «радостные работяги» — и, судя по исследованиям, у них выше уровень удовлетворённости жизнью, лучше карьера и даже выше доход.

Хорошая новость: восприятие усилия — это не врождённый дар. Это можно менять. Люди учатся чувствовать в работе не наказание, а путь к чему-то ценному. Особенно если рядом есть кто-то, кто не обесценивает фразу «я устал, но сделал» — а кивает и говорит: «Это круто».

Главное — не лёгкость, а осмысленность

Экзамен, который ты написал за полчаса, без усилий и подготовки, — радует ровно до того момента, как забудешь, что вообще там было. А вот тот, где тряслись руки, сбивалось дыхание, но ты собрался и сделал — остаётся с тобой надолго. Почему? Потому что усилие добавляет значимости.

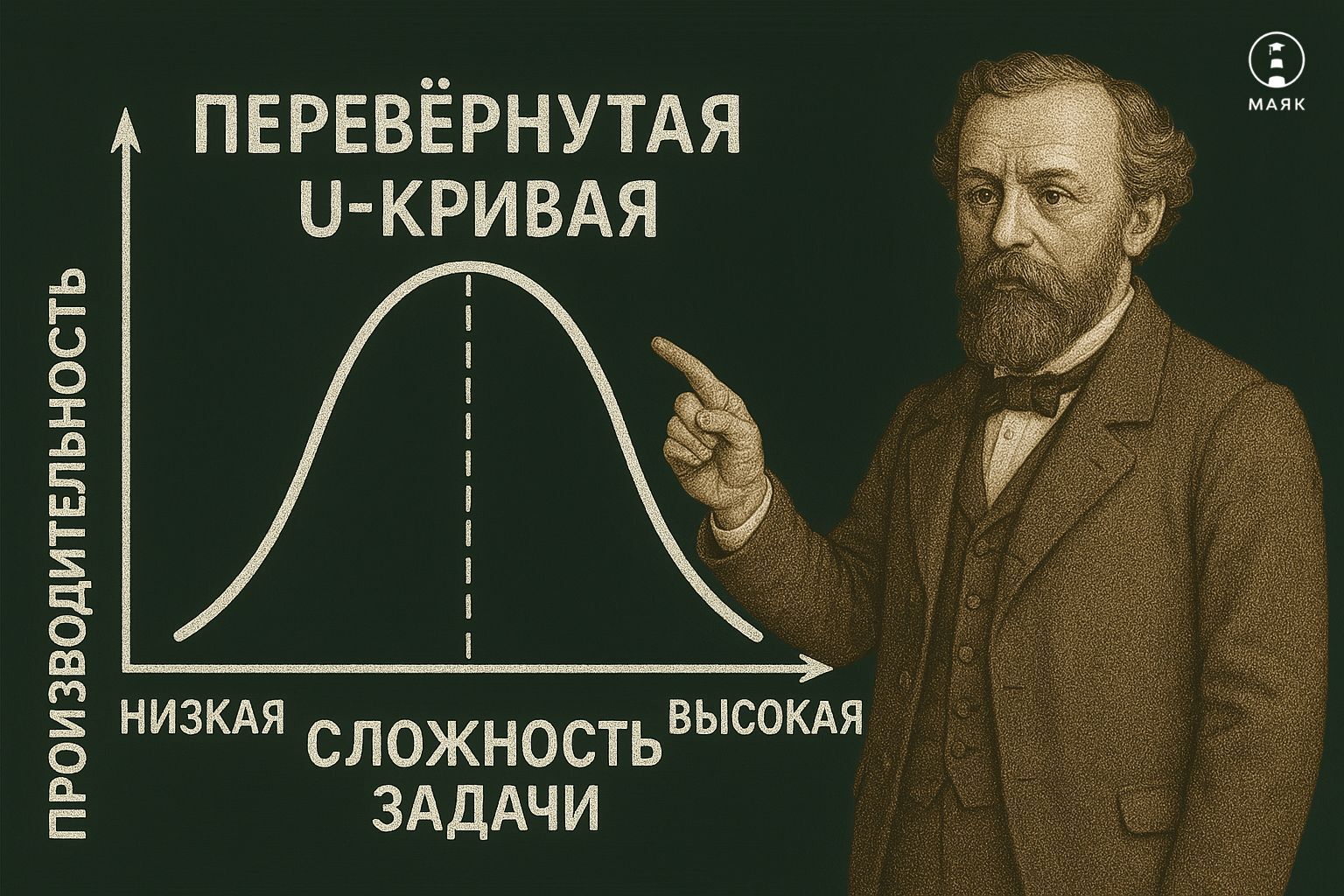

Ещё в XIX веке придумали «перевёрнутую U-кривую»: самое приятное — это не самое простое, а достаточно сложное, но преодолимое.

У Вундта эта идея касалась в первую очередь интенсивности сенсорных (зрительных, звуковых и др.) стимулов и их связи с чувством приятного/неприятного. «Перевёрнутая U-кривая» (иногда говорят просто «кривая Вундта») иллюстрировала, что существует оптимум стимуляции, а за его пределами (слишком мало или слишком много) удовольствие убывает.

В играх, учёбе, спорте и жизни нам нужен вызов. Не кошмар, а вызов. И когда ты проходишь его — появляется чувство компетентности, роста, смысла. Даже если итог неидеален.

Вывод? Запросто!

Именно усилие может быть ключом к пониманию себя. Потому что когда ты выкладываешься, ты не просто готовиться к ЕГЭ и учишь математику. Ты учишь себя. И это точно не пропадёт зря.